Meteo didattica: COME si FORMA un TEMPORALE e quanti tipi di NUBI esistono. ECCO la SPIEGAZIONE

|

|

Nuovo appuntamento con la meteo-didattica. Dopo il fenomeno tra il più popolare e amato da tutte le età come la neve ci soffermiamo questa volta su un fenomeno un pò amato ma anche temuto dai più per la sua potenza ma altrettanto affascinante e misterioso: il temporale.

Innanzitutto molti ci chiedono come è possibile la formazione dei temporali o meglio delle nubi temporalesche che contengono poi al loro interno il fenomeno temporalesco. In questo articolo cercheremo di spiegarlo nel più semplice modo possibile senza cadere troppo in tecnicismi, dopodichè faremo un breve ma esaustivo riassunto di tutte le nubi esistenti, o meglio, delle nubi principali che sono state catalogate nel corso dei secoli.

Come si forma un temporale?

Prima di vedere qualche illustrazione poniamo soprattutto l'attenzione alla causa fisica della formazione di qualsiasi nuvola. La nuvola non è altro che una "trasformazione" di una porzione di aria dallo stato trasparente contenente pulviscolo e minuscole goccioline d'acqua o umidità (come volete ben intendere) in uno stato gassoso visibile come il vapore acqueo. E' lo stesso principio per cui quando mettete una pentola sul fuoco vedete fuoriuscire da essa del vapore che si espande verso l'alto della stanza.

In troposfera accade la stessa cosa in formato più grande, più su larga scala. La causa, detta in parole povere è la differenza di temperatura di una massa d'aria rispetto a quella circostante. L'aria più calda è più leggera e si espande mentre quella fredda è più pesante e si comprime. Durante il giorno il sole riscalda i mari e la terraferma, le montagne, le colline, le città, creando delle bolle di calore, bolle che contengono una certa quantità di vapore latente al loro interno. Se le condizioni sono favorevoli queste bolle vanno verso l'alto. Sappiamo anche che la temperatura diminuisce con l'altezza, quindi queste bolle devono per forza di cose diminuire la loro temperatura nonostante cercano di mantenerla. Questo processo fisico rilascia un certo contenuto di vapore acqueo causando l'ingrossamento delle minuscole goccioline di acqua presenti nella bolla. Queste goccioline poi, incontrando pulviscolo atmosferico (polveri, eccetera), si condensano dando origine alla nuvola.

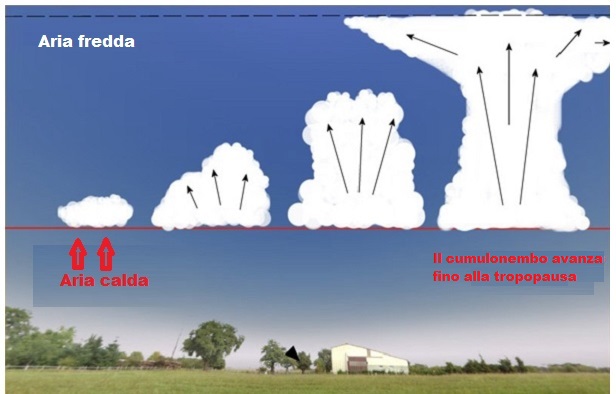

Ora, abbiamo chiaro come si forma una nuvola, vediamo come si forma un temporale. Il temporale non è altro che il processo più potente in natura appena descritto. Per far si che si crei ci deve essere una differenza notevole di temperatura (o sufficiente) tra il suolo, il mare, la terraferma, il luogo dove si svolge il processo e le quote più alte. Questo divario termico provoca lo stato atmosferico denominato "instabile" cioè favorevole alla formazioni di questi fenomeni meteorologici. Le bolle di aria calda, molto calda presenti al suolo guadagnano velocemente quota cedendo velocemente il vapore acqueo al loro interno condensandosi formando così i "cumuli congesti", cioè cumuli molto densi e sviluppati verso l'alto. Questi cumuli al loro interno hanno dei forti moti turbolenti i quali nel cielo vengono espressi con quelle formazioni "a cavolfiore"

Ad un certo punto il cumulo congesto raggiunge quote considerevoli, oltre gli 8 chilometri di altezza in maniera che questo vapore acqueo comincia a congelare (in realtà si trova in uno stato che in fisica si chiama sopraffuso cioè in uno stato tra il solido ed il gassoso in un ambiente sotto lo zero termico); quando la nuvola comincia a mostrare queste caratteristiche parte la macchina temporalesca. Fateci caso la prossima volta. Quando vedrete il cumulo che comincia a sfrangarsi e a sfilacciarsi nelle sue estremità significa che il cumulo è diventato cumulonembo ed è pronto ad ospitare un temporale al suo interno. Solitamente dopo poco tempo, se vicini alla nuvola che osservate, potrete sentire i primi tuoni.

Da sinistra verso destra, cumuli congesti a sinistra in accrescimento mentre verso destra cumuli più maturi gia in stato di cumulonembi con annesso temporale al loro interno. Si notano bene le "sfragiature" della sommità delle nuvole.

Nell'immagine successiva è illustrato graficamente tutto il processo che abbiamo descritto. La prima nube è un piccolo cumulo, la seconda è un cumulo più maturo, la tera è un cumulo congesto pronto a diventare cumulonembo, la quarta è un cumulonembo con il suo incudine. L'incudine non è altro che la parte più alta del cumulonembo. La sua forma la si deve al fatto che raggiungendo quote elevatissime (oltre i 10 km di altezza quindi ai limiti della troposfera), l'aria non può più salire per cause fisische (pressione atmosferica ridottissima, mancanza di ossigeno, eccetera) e quindi è costretta ad espandersi orizzontalmente assumendo così la forma di incudine.

I temporali che hanno un incudine associato solitamente sono forti, magari in un altro editoriale vi spiegheremo i vari tipi di temporali, perchè si formano i fulmini, la grandine e uno dei fenomeni se non il fenomeno tra i più violenti che esistono in natura: i tornado.

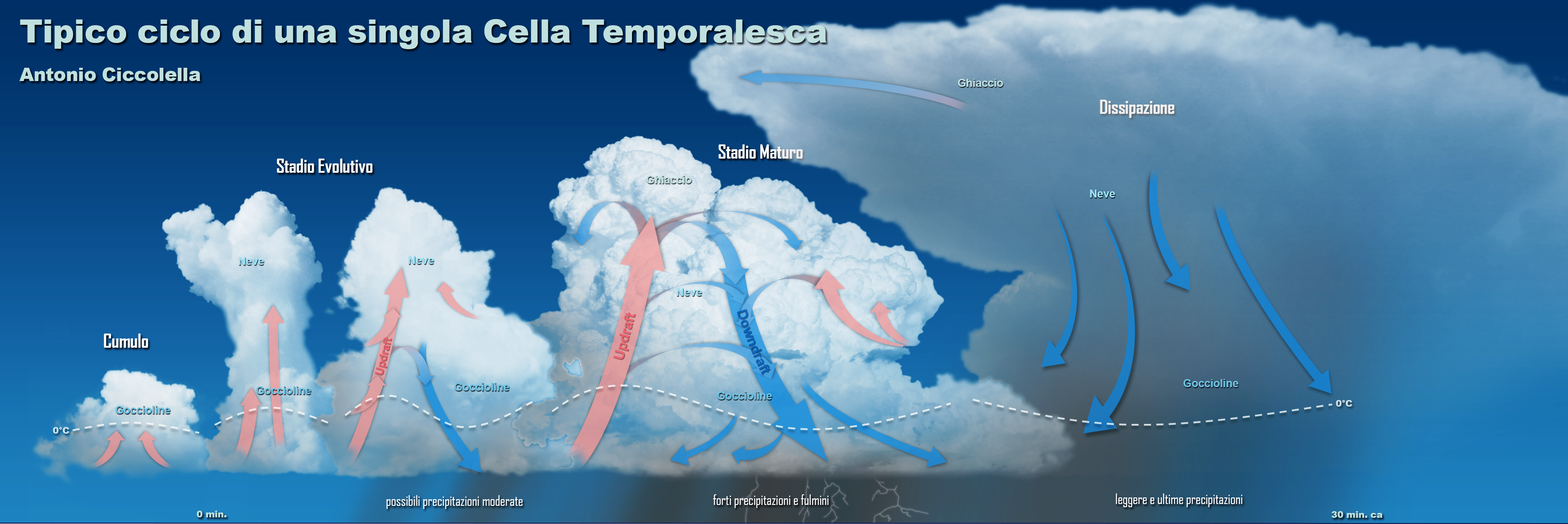

Ma quanto dura un temporale

Anche qui dobbiamo fare dei distinguo. I temporali "classici" (una singola cellula temporalesca), o anche detti temporali di calore cioè provocato dal fenomeno descritto in questo articolo, solitamente tutto il suo ciclo dura circa 1 ora e mezza. Dal cumulo al cumulonembo il processo dura mediamente dai 20 ai 30 minuti, dopodichè c'è il passaggio a temporale che può durare da mezz'ora al massimo un ora. In questa ultima fase il temporale pian piano va in fase di senescenza, cioè non esiste più il fenomeno fisico di accrescimento e passaggio di bolle di aria calda verso l'alto soffocate dalla pioggia, dalla grandine che cade al di sotto di essa. Interrompendo questo flusso il temporale si dissolve. Vedremo in cielo nubi sempre più alte e meno dense e con molta probabilità vedremo il suo incudine senza più la base. In questa fase cessano le precipitazioni, i fulmini e i colpi di vento e l'atmosfera si placa.

Nell'immagine successiva vediamo visivamente questo processo.

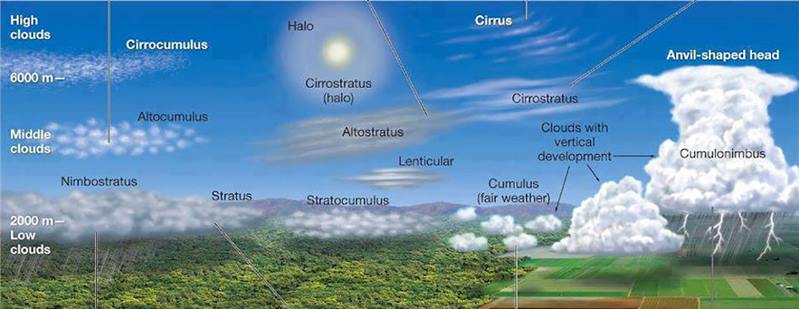

Infine una rapida carrellata a tutte le principali formazioni nuvolose che sono state catalogate nel corso dei secoli dagli studiosi dell'atmosfera, dai fisici e dai semplici osservatori del cielo. Ci teniamo a sottolineare che queste sono le nuvole più conosciute ma ce ne sono altre decine più specifiche per categoria. Magari in un altro editoriale didattico vi spiegheremo la diversità anche nella formazione di queste nuvole, il perchè si formano a determinate altezze e cosa comportano con la loro formazione.

Come mostra l'illustrazione ci sono le cosiddette nubi basse, nubi medie e nubi alte le quali differiscono per la loro altezza di formazione (condensazione), poi possiamo anche suddividerle in nubi a sviluppo verticale di cui i temporali appartengono ed appartengono tutte le nubi cumuliformi (di cui abbiamo parlato in questo articolo didattico) ma esistono anche quelle a sviluppo orizzontale (l'aria calda scorre obliquamente verso l'alto sotto uno strato di aria più fredda condensandosi) e sono le nubi stratiformi. Quindi abbiamo:

Nubi stratiformi: Nembostrati, Strati, Altostrati, Cirrostrati e Cirri

Nubi cumuliformi: Altocumuli, Cumuli e Cumulonembi

Nubi miste: Stratocumuli, Cirrocumuli

Le nubi che provocano fenomeni piovosi o nevosi o grandinigeni che siano sono generalmente i Nembostrati e i Cumulonembi, in forma minore anche gli strati e gli altostrati per lo più con fenomeni deboli. Gli altri tipi di nuvole non provocano generalmente precipitazioni.

Noi ci fermiamo qui, ci vorrebbero pagine e pagine per spiegare approfonditamente l'argomento però speriamo comunque che questo articolo oltre ad essere interessante, vi ha tolto qualche dubbio che vi incuriosiva. Alla prossima!

LEGGI ANCHE